Für Louise Michel, gestorben am 9. Januar vor 120 Jahren in Marseille, wo 120 000 Menschen zu ihrer Beerdigung zusammenkamen.

„Ich weiß nicht, wo der Kampf zwischen der alten und neuen Gesellschaft stattfinden wird, das ist unwichtig, aber ich werde dabei sein.“ ‚Schwarze Marseillaise‘ von Louise Michel (1830-1905)

Vom 18. März bis zum 28. Mai 1871 dauerte die Pariser Commune, der wir im Zusammenhang mit dem Internationalen Tag der Politischen Gefangenen jedes Jahr gedenken. Eine Symbolfigur dieser revolutionären Pariser Stadtregierung ist die Lehrerin und Revolutionärin Louise Michel. Ihr Kampfgefährte Jean-Baptiste Clément widmete den Frauen auf den Barrikaden von Paris das Lied „Die Zeit der Kirschen“ (Le temps des cerises). Die Pariser Commune sollte 72 Tage dauern, so wie die Zeit der Kirschen.

In ihrer Geschichte der proletarischen Frauenbewegung schrieb Clara Zetkin über die Pariser Commune: „Zum ersten Male riß in einem Lande das Proletariat mit kühnem Sinn und starker Faust die Staatsmacht an sich. Dem gewaltigen Ereignis fehlte nicht der typische Wesenszug jeder elementaren Revolution: die Beteiligung breiter Frauenmassen” (Zetkin 1928/1958).

Frauen haben regen Anteil an der Entstehung und am Bestehen der Commune: Sie debattieren in Frauen- und gemischten Klubs, in denen sie das Rederecht erst erkämpfen mussten. Sie organisieren selbstverwaltete Werkstätten, übernehmen die Neugestaltung des Erziehungswesens, sind aktiv in den Wachsamkeitskomitees und in der „Frauenunion zur Verteidigung von Paris und zur Pflege der Verwundeten“. In ihrem Appell Anfang April 1871 heißt es: „Schluss mit der alten Welt! Wir wollen frei sein!“

In allen Arrondissements von Paris bilden sich revolutionäre Frauenkomitees. Mitten drin Louise Michel: „Die Frauen fragten nicht danach, ob eine Sache möglich war, sondern ob sie nützlich war – und dann gelang es uns, sie durchzuführen.“

Während der blutigen Woche des Mai 1871 leitet ein Frauenbataillon und kämpft sie auf den Barrikaden.

Das Ende der Commune ist furchtbar, 35.000 Toten werden gezählt. Sie selbst wird angeklagt. Vor den berüchtigten Kriegsgerichten verteidigt sie die Sache der Commune und wird zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Über 1000 Frauen werden verurteilt – zu Deportation, zu Zwangsarbeit und zu Kerkerhaft.

Louise Michel wird 1873 nach 20 Monaten im Gefängnis in die französische Kolonie Neukaledonien verbannt: „Man hielt uns wie Tiger und Löwen in Käfigen, damit wir unseren gerechten Kampf für die Freiheit bereuen“, schreibt sie über die viermonatige Schiffsreise. Dort angekommen sucht sie Kontakt zur indigenen Bevölkerung, erlernt die Sprache der Kanaken und zeichnet als erste deren Lieder und Sagen auf. Auch hier bleibt sie sich treu und steht auf Seiten der aufständischen Kanaken gegen die Kolonialmacht Frankreich.

1880, nach sieben Jahren Verbannung, kann sie aufgrund der Amnestie nach Paris zurückkehren. Gleich engagiert sich in der Arbeiter_innen-, in der anarchistischen und in der Frauenbewegung. 1882 beteiligt sie sich an der Gründung der Liga der Frauen: „Wir sind nicht besser als die Männer, aber die Macht hat uns noch nicht korrumpiert.“ Sie will eine grundlegende Veränderung der Verhältnisse.

1883 wird sie erneut zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt wegen Anstiftung zum Aufruhr. Eine Begnadigung lehnt sie ab. Von 1886 bis 1896 lebt sie in London, wobei sie stets in Kontakt mit den revolutionären Entwicklungen auf dem Kontinent bleibt. Im Jahr 1896 kehrt sie nach Frankreich zurück und hält bis zu ihrem Tod Vorträge über revolutionäre Themen, u.a. über die Commune und deren Ziele, über Sozialismus, für die Emanzipation der Frau, für eine kindgerechte Erziehung, für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur und den Tieren. Sie agitiert gegen Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung, gegen Kolonialismus und Rassismus.

So wird sie zu einer der bekanntesten Vertreterinnen des Anarchismus und der revolutionären Arbeiter_innenbewegung sowie des frühen Feminismus.

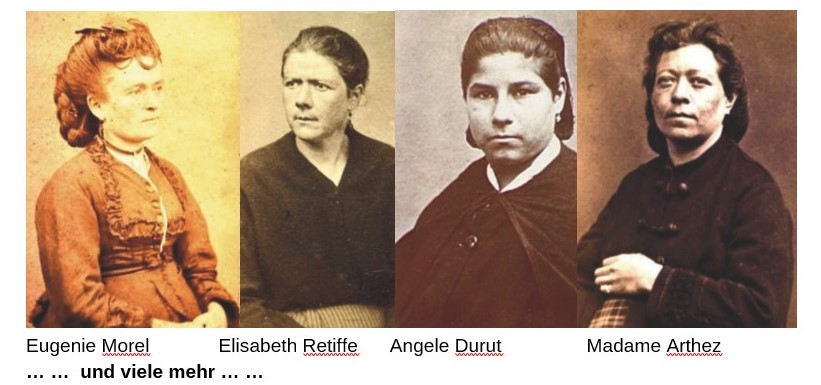

Einige Frauen der Commune….