12.06. um 18 Uhr im UJZ Korn

Die Freiheitsbewegung Irlands ist eine bedeutende Bewegung, die sich für die Unabhängigkeit Irlands gegenüber Großbritannien einsetzt.

Die antikoloniale Bewegung in Irland hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Ihr politisches Spektrum reicht von reaktionären bis linksradikalen Organisationen und Gruppen. Seit der Eroberung durch England gab es fortwährend Aufstände. Alle Aufstände wurden mit massiven Repressionen beantwortet.

Der Osteraufstand von 1916 war ein Versuch militanter irischer Republikaner, unter ihnen der irische Gewerkschafter James Connolly, die Unabhängigkeit Irlands von Großbritannien zu erzwingen.

Über hundert britische Soldaten und 300 Iren starben beim Osteraufstand. Etwa 3400 irische Bürger:innen wurden inhaftiert, die Anführer exekutiert. Für die Briten war die Revolution damit beendet.

Jedoch brachte die brutale Reaktion der britischen Regierung große Teile der Bevölkerung auf die Seite der Nationalisten. 1918 erzielten sie, vereint in der Sinn-Féin, große Erfolge bei den britischen Wahlen. In Dublin wurde die Unabhängigkeit Irlands ausgerufen. Der Unabhängigkeitskrieg endete erst 1921 durch den Anglo-Irischen Vertrag, der Grundlage für den “Irish Free State” im Jahr 1922. Irland erlangte erstmals die Souveränität. Allerdings wurde das Land geteilt: Sechs der neun Grafschaften Ulsters, der Provinz im Nordosten der Insel, blieben direkt der britischen Regierung unterstellt. Im Juli 1937 wurde per Volksentscheid eine neue Verfassung verabschiedet, die zum Jahresende in Kraft trat. Die katholische Bevölkerung in Ulster gehörte nun zu „Great Britain“ und dort behauptete der protestantischen Teil der Bevölkerung hartnäckig seine Privilegien.

Wegen der andauernden Teilung der Insel begann die IRA Ende 1956 mehrere Bombenkampagnen, unter anderem in den nordirischen Grafschaften an der Grenze zur Republik Irland. Erst 1962 stellte die IRA ihre Kampagne ein, weil sie weder Unterstützung in der Bevölkerung hatte, noch über genügend Waffen oder Mitglieder verfügte.

Ende der 1960er-Jahre – im Kontext der Bürgerrechtsbewegungen auf der ganzen Welt, die gegen Rassismus und soziale Benachteiligungen kämpften – formierte sich auch in Nordirland eine Bürgerrechtsbewegung. Auch diese prangerte die systematische Benachteiligung der katholischen (und ärmeren) Bevölkerung des Landes an, etwa bei der Vergabe kommunaler Wohnungen und bei Wahlen. Ein Beispiel dafür war Derry/Londonderry, wo trotz einer katholischen Bevölkerungsmehrheit eine protestantische Mehrheit ins Stadtparlament einzog, weil die Wahlbezirksgrenzen zum Vorteil der Protestanten gesetzt worden waren.

Die Bürgerrechtsbewegung und die gewaltsame Reaktion protestantischer Organisationen, die 1968 katholische Viertel überfallen hatten um die Bewohnerinnen zu vertreiben, trafen die IRA völlig unvorbereitet. Die „Royal Ulster Constabulary“ (RUC) tat nichts, um die katholischen Viertel oder die Protestdemonstrationen vor den Überfällen der Unionisten zu schützen, im Gegenteil. Kundgebungen und Märsche wurden von der Unionistenregierung allgemein für illegal erklärt, Märsche der Unionisten weiterhin erlaubt. Daher war es pure Notwendigkeit der Selbstverteidigung, dass die IRA sich schnell reorganisierte.

Die Schlacht am Bogside im August 1969 markiert den Beginn der so genannten Troubles, die ersten bedeutenden Konfrontationen der Unruhen. In das Viertel Bogside, einem katholischen Gebiet von Derry im Westen der Stadt, wollte ein protestantischer Marsch eindringen und die Bewohnerinnen befürchteten erneute Übergriffe. Barrikaden wurden errichtet, die RUC intervenierte, die Eindringlinge wurden zurückgedrängt, der Aufstand weitete sich auf andere Gemeinden aus.

Die britische Regierung schickte zur Unterstützung der Polizei, die auch schon gegen die republikanische Bürgerrechtsbewegung angetreten war, die Armee nach Ulster. Die Briten wurden zunächst herzlich willkommen geheißen: Die Katholiken betrachteten die Soldaten als neutraler als die RUC, das sollte sich jedoch bald als Illusion herausstellen. In den ersten Monaten des Jahres 1970 beteiligte sich die Armee an der Seite der RUC an Operationen zur Aufstandsbekämpfung. Vom 3. bis 5. Juli 1970 riegelten bis zu 3000 britischen Soldaten die Lower Falls ab und führten eine aggressive Suche nach Waffen durch – die „Vergewaltigung der Falls“. Dabei wurden fünf Zivilisten getötet. Bei Kämpfen zwischen den Soldaten und der Official IRA, die zu dieser Zeit noch die dominante Fraktion der IRA in diesem Teil von Belfast war, gab es mehr als 60 Verletzte. Über 300 Personen wurden festgenommen, wobei die Armee in diesem Gebiet zentnerweise Tränengas versprühte.

Im Dezember 1969 spaltete sich die IRA in die Provisional IRA (PIRA) und in die Official IRA (OIRA). Die Provisionals gewannen schnell das Vertrauen der Bevölkerung als die zuverlässigeren Verteidiger der katholischen Gemeinde. Nach 12 Monaten Ausbildung und dem Erwerb von Waffen fingen die Provos ab Anfang 1971 an zurückzuschlagen, britische Soldaten wurden getötet.

Die Briten führten 1971 die Internierung ohne Gerichtsverfahren ein. Verdächtige wurden zu Polizeistationen und Gefangenenlagern gebracht, wo die Verhörmethoden an Folter grenzten – bzw. das schlichtweg waren. Angeblich sollte diese Maßnahme die paramilitärische Gewalt eindämmen, interniert wurden jedoch ausschließlich vermeintliche Angehörige der Provos

Die unionistische Ulster Volunteer Force (UVF) hatte seit Anfang 1970 in Belfast Geschäfte in katholischem Besitz bombardiert, doch kein Mitglied der UVF wurde verhaftet und interniert.

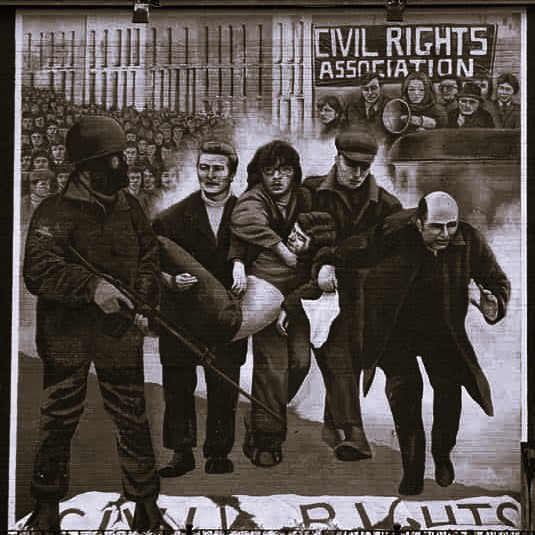

Am “Bloody Sunday”, dem 30. Januar 1972, schossen Fallschirmjäger der britischen Armee in eine Protestkundgebung gegen die willkürlichen und ohne Gerichtsverfahren vollzogenen Inhaftierungen vermeintlicher Sympathisanten der IRA und töteten 14 Demonstrant:Innen. Rund 30,000 Menschen hatten sich auf einen Aufruf der Northern Ireland Civil Rights Association (NICRA) in Derry versammelt, als die Soldaten das Feuer eröffneten. Alle Toten waren Zivilisten, alle waren katholisch, sieben waren Teenager.

Nachrichten und Bilder von den Schießereien sorgten in Irland und auf der ganzen Welt für Empörung. Die britische Regierung antwortete mit der Behauptung, die Soldaten hätten auf Angriffe reagiert. Erst 2010 räumte Premierminister David Cameron nach einer erneuten Untersuchung (Saville Report) ein, dass die Opfer unschuldig gewesen seien

Erste Gespräche zwischen PIRA und der britischen Regierung scheiterten an der Weigerung die britische Armee abzuziehen. Weitere Bombenkampagnen der IRA zielten nicht nur auf die Armee, sondern auch auf Geschäfte und Institutionen, wobei es immer wieder zu zivilen Opfern kam. 1975 wurde von der PIRA eine Waffenruhe ausgerufen nach erneuten Verhandlungen. Es gab jedoch weiterhin Angriffe und Morde (zwischen 1974 und 1976 mehr als 300 Tote) der loyalistischen Paramilitärs. Vergeltungsangriffen der IRA auf protestantische Zivilisten kosteten 91 Menschen das Leben.

An 1975 versuchte die PIRA die Reste der OIRA zu zerstören, was letztendlich zur Auflösung der alten OIRA führte.

Die ab 1976 verurteilten IRA-Gefangenen wurden wie „normale“ Kriminelle behandelt. Als Reaktion weigerten sich über 500 Häftlinge sich zu waschen oder Gefängniskleidung zu tragen.

Diese Proteste gipfelten 1981 in einen zweiten Hungerstreik: Sieben IRA- und drei INLA-Mitglieder (Irish National Liberation Army – Abspaltung der Official IRA 1974, für ein vereinigtes Irland in Form einer sozialistischen Republik) hungerten sich für die Anerkennung des politischen Status zu Tode. Ein Hungerstreikender (Bobby Sands) und der Anti-H-Block-Aktivist Owen Carron wurden ins britische Parlament gewählt und zwei andere Gefangene im Hungerstreik in den irischen Dáil. Darüber hinaus gab es in ganz Irland Arbeitsniederlegungen und große Demonstrationen. Mehr als 100.000 Menschen nahmen in Belfast an der Beerdigung von Sands teil, dem ersten Hungerstreikenden, der starb.

Die Sinn Féin (Wir Selbst) gewann in der Folge enormen Einfluss. Immer wieder wurden Gespräche mit der britischen Regierung initiiert, gegen den erbitterten Widerstand der Loyalisten. Im August 1994 verkündete die IRA einen einseitigen Waffenstillstand, unter der Bedingung, daß Sinn Féin an den Gesprächen beteiligt werden müsse, was erst nach erneuten bewaffneten Auseinandersetzungen geschah.

Erst mit dem Karfreitagsabkommen vom 10. April 1998 wurde der nordirische Bürgerkrieg offiziell beendet.

Im August 1998 rief auch die INLA einen Waffenstillstand aus, und elf Jahre später veröffentlichte sie im Oktober 2009 eine Erklärung, in der sie ihren bewaffneten Kampf für beendet erklärte und bekanntgab, ihre Ziele von nun an durch „ausschließlich friedliche politische Anstrengungen zu verfolgen.

Bernadette Devlin-McAliskey engagierte sich ab 1968 im Nordirlandkonflikt auf irisch-republikanischer und sozialistischer Seite, 2001 verfasste sie einen Artikel über ihre Zeit in der Bewegung und die damit verbundenen Fragen.

Wir dokumentieren den Artikel hier, da wir denken, dass er viele wichtige Anregungen zum Umgang mit den Geschehnissen um die Ausbildung einer sozialistischen und republikanischen Bewegung, nicht nur in Irland, enthält:

„Nordirland: Wie Frauen und Linke die IRA-Partei Sinn Féin politisierten : Wem gehört Bobby Sands?

8. März 2001

Anfang der achtziger Jahre kam mit dem grossen Hungerstreik der republikanischen Gefangenen die Wende. Die irische Rebellenbewegung IRA entschied sich für den parlamentarischen Weg zur Lösung des Konflikts – mit Hilfe ihrer heutigen KritikerInnen.

Bernadette Devlin-McAliskey, Coalisland

Am 1. März 1981 verweigerte der irisch-republikanische Gefangene Bobby Sands, der von einem Sondergericht wegen Waffenbesitz zu vierzehn Jahren Haft verurteilt worden war, erstmals das Essen. 65 Tage später war er tot. Sieben Tage danach starb der legendäre Guerillaführer Francis Hughes ebenfalls an den Folgen seines Hungerstreiks. Ihm folgten nacheinander acht weitere Gefangene in den Tod.

Auch zwanzig Jahre später raubt mir die Ungeheuerlichkeit der damaligen Ereignisse den Atem. Der Mut und die Entschlossenheit von zehn gewöhnlichen Menschen, die unter ungewöhnlichen Umständen handelten hatte heroische Züge. Vielleicht sind zwanzig Jahre zu kurz, um die historische Bedeutung der damaligen Ereignisse zu erfassen. Und doch scheint jene Periode einer anderen Ära anzugehören; das macht es unmöglich, die Entfernung in Zeit zu messen. Die Erinnerung teilt die Geschehnisse und tragischen Vorfälle des langen Konflikts in zwei Sorten – Ereignisse, die vor den Hungerstreiks geschahen, und jene, die danach passiert sind. Merkwürdigerweise erinnert sich der mittlerweile akzeptierte Republikanismus von Sinn Féin und IRA nicht mehr an die Zeit «vor Bobby Sands». Dabei war da die Bürgerrechtsbewegung von 1968, die mit der Ankunft der britischen Truppen 1969 zu Ende ging. Dann gab es 1972 den «Bloody Sunday» von Derry. Dann die Hungerstreiks 1980 und 1981. Und dann gab es Sinn Féin, den Friedensprozess und Sieg oder Niederlage – wobei die Bewertung davon abhängt, wer sich erinnert.

Gedenktage verhindern jede Diskussion. Brendan «Bic» McFarlane, IRA-Kommandant der Gefangenen während des 1981er Hungerstreiks, hatte recht, als er sagte, dass «die Hungerstreiks das Fundament gelegt haben, auf dem die Bewegung stärker werden konnte». Aber es gibt keine Diskussion über den Charakter dieses Fundaments oder über die Richtung, die der Friedensprozess danach einschlug. Es fehlt auch jede Auseinandersetzung darüber, wie wir alle in den Sog dieses Kampfes auf Leben und Tod geraten konnten. Stattdessen beschäftigt man sich mit Anekdoten und konzentriert sich auf das Heldentum der Hungerstreikenden und ihrer Familien. Genauso beunruhigend ist freilich die von republikanischen DissidentInnen aufgeworfene Frage, wofür die Hungersteikenden eigentlich gestorben sind. Haben sie sich (von heute aus betrachtet) umsonst geopfert? Mir gefällt diese Fragestellung nicht. Es ist ja schon falsch, dass überhaupt jemand sterben muss für Fortschritt, Frieden oder Gerechtigkeit. Wie sollen wir da beurteilen, welcher Tod den Verlust «wert» war? Manchmal lässt sich ein Tod nicht vermeiden, aber das Sterben kann nie Ziel der Übung sein.

Wer weiss: Hätte der charismatische Bobby Sands die Haft überlebt, wäre er heute vielleicht nordirischer Kulturminister oder gar Präsident von Sinn Féin. Gewiss, man braucht viel Phantasie, um sich Francis Hughes in den Korridoren der Macht vorzustellen; aber Martin McGuinness (ein ehemaliger IRA-Kommandant, d.Red.) scheint sich in seiner Ministerrolle recht wohl zu fühlen. Wir werden nie wissen, wie Sands oder Hughes das Karfreitagsabkommen, die Aufgabe alter Prinzipien, die Teilnahme an Wahlen, das Bündnis mit der irischen Regierung, den Waffenstillstand und die Hinnahme der irischen Teilung beurteilt hätten. Sie waren tot, bevor diese Themen auf die Tagesordnung kamen.

Wofür sind Irlands Söhne (und Töchter!) gestorben? Diese Frage hat die republikanische Bewegung schon immer bewegt. Dabei ist der Ansatz, die Korrektheit einer Position mit dem Argument zu begründen, gute Leute seien dafür gestorben, grundfalsch. Alle gedenken in diesen Tagen der Hungerstreiks, aber die Erinnerung leidet an einer fundamentalen Schwäche: Niemand analysiert den damaligen Kontext. Die nordirische Regierungspartei Sinn Féin hat kein Interesse daran, weil sie vor den Hungerstreiks nur eine marginale Rolle spielte. Die Partei war vor zwanzig Jahren bloss eine Hilfsorganisation der IRA; ihre wenigen Mitglieder hatten keine oder nur geringe politische Erfahrungen. Sie verdankt ihre Glaubwürdigkeit den Hungerstreiks.

Ausbruch aus dem Zirkel

Aber wer, wenn nicht Sinn Féin, führte die Bewegung zur Unterstützung der Gefangenen an? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir kurz zurückblicken. 1972 hatte die britische Regierung durch das von ihr autorisierte Massaker am «Bloody Sunday» in Derry die friedliche Massenbewegung von den nordirischen Strassen vertreiben können. Nachdem das nordirische Parlament abgeschafft war (1972), die Gespräche mit der IRA fehlschlugen (1972) und das Modell einer Machtteilung am Widerstand der protestantisch-unionistischen Bevölkerung scheiterte (1974), hatte London nur zwei Optionen: Die britische Regierung konnte entweder die Ursachen des Nordirland-Konflikts angehen – oder den Ausdruck der (irisch-katholischen) Unzufriedenheit unterdrücken. London entschied sich für die zweite Variante und erhöhte ab 1974 den Preis für den Widerstand in der Hoffnung, dass irgendwann einmal niemand mehr bereit wäre, ihn zu zahlen.

Viele Menschen vergessen, dass Repression – zumindest kurzfristig – funktioniert. Ab 1974 füllten die Massnahmen des britischen Aufstandsbekämpfungsstrategen Frank Kitson Gefängnisse und Friedhöfe; alle staatlichen Institutionen wurden dem Ziel eines militärischen Sieges über die IRA untergeordnet. Die irisch-republikanische Gemeinschaft geriet unter enormen Druck und verlor aufgrund des britischen Terrors auch den Schutz des gemässigt-katholischen Umfelds. Demonstrationen und Kundgebungen waren nicht mehr möglich, es gab nur noch eine Form des Widerstands – den der IRA. Widerstand wie Repression wurden militarisiert – bis sich der Zirkel schloss und OpportunistInnen alle Ausreden hatten, um sich davonzustehlen.

Dennoch entwickelte sich eine Opposition: Sie entstand in den Reihen der vielen Familien der gefangenen (und toten) RepublikanerInnen und fand eine Form in den Angehörigen-Aktionskomitees. Deren Zahl und Einfluss wuchs in den Jahren ab 1975, gleichzeitig wuchsen aber auch die Spannungen zwischen Sinn Féin auf der einen und den unabhängigen RepublikanerInnen und kleinen linken Gruppen auf der anderen Seite. Diese Spannung entlud sich erstmals auf einer Antirepressionskonferenz 1977, die das Angehörigen-Aktionskomitee von Coalisland einberufen hatte, dem ich angehörte.

Sinn Féin vertrat die Position, dass die Gefangenen nur unterstützen dürfe, wer auch den bewaffneten Kampf gutheisse. «Unterstützt die Gefangenen, unterstützt den Krieg», lautete ihre Parole. Andere (wie ich) argumentierten, dass die Forderungen der Gefangenen in den Mittelpunkt gestellt werden müssten und alle willkommen seien, die diese Forderungen (siehe «Der Kampf der Erben» im Anschluss an diesen Text) teilen. Sinn Féin unterlag auf dieser Konferenz. Ein Gegenantrag, der die Solidarität mit den Gefangenen von einem IRA-Waffenstillstand abhängig machen wollte, fand ebenfalls keine Mehrheit.

Die Sache war damit nicht entschieden. Sinn Féin stand den Gefangenen schon organisatorisch näher als die unabhängige Linke, und so kam es bald danach zum nächsten Krach. 1979 standen Wahlen zum Europaparlament an. Sinn Féin lehnte den Vorschlag, die Wahl taktisch zu nutzen, kategorisch ab. Mit einer Intervention, so argumentierten wir, könne der Kampagne zugunsten der Gefangenen mehr Öffentlichkeit verschafft werden. Zu diesem Zeitpunkt waren den Gefangenen schon längst die Kleider, die Bücher, das Schreibzeug und die Betten weggenommen worden. Doch Sinn Féin erhob erneut die alte Vorbedingung – erst müsse der bewaffnete Kampf unterstützt werden. Die Konferenz, die wir zur Diskussion der Differenzen einberufen hatten, wurde von einem IRA-Kommando unterbrochen. Es verlas ein Statement, das den Anwesenden verbot, über eine Wahlbeteiligung auch nur nachzudenken. Nachdem die maskierten Männer wieder verschwunden waren, votierten die KonferenzteilnehmerInnen – überwiegend Frauen – mit grosser Mehrheit für die Teilnahme an der Wahl.

Diese endete mit einer Überraschung: Über 35 000 Menschen stimmten – trotz der Opposition von Sinn Féin und IRA – für KandidatInnen, die sich ausschliesslich für die Rechte der Gefangenen stark gemacht hatten. Daraufhin akzeptierte Sinn Féin die Strategie der Politik; wir gründeten ein nationales Komitee, und die Gefangenen formulierten ihre Forderungen. Im Oktober 1980 begann dann der erste, heute fast vergessene Hungerstreik.

Massenmobilisierung und Ernüchterung

Ab Ende Oktober 1980 verweigerten sieben Gefangene die Nahrungsaufnahme. Die Komitees konnten in fast allen 32 Grafschaften, also auch in der Republik Irland, lokale Unterorganisationen bilden und ein internationales Solidaritätsnetz schaffen, dem Befreiungsbewegungen, Menschenrechtsorganisationen und andere fortschrittliche Gruppen angehörten. Gewerkschaftsmitglieder organisierten Kundgebungen vor den Werkstoren und luden Komiteemitglieder in Werkskantinen ein; manchmal wurde danach die Arbeit niedergelegt. In ganz Irland fanden Treffen und Geldsammlungen statt, und überall mobilisierten SympathisantInnen für eine nationale Grosskundgebung in Dublin. Dort forderten wir von der irischen Regierung eine Intervention zugunsten der Gefangenen. Allein aus der Kleinstadt Coalisland reisten 1200 EinwohnerInnen (ein Viertel der Bevölkerung) an.

Am Donnerstag vor Weihnachten war der Hungerstreik vorbei. 53 Tage nach seinem Beginn – einer der Gefangenen hatte nur noch Stunden zu leben – wurde eine Lösung gefunden, so schien es jedenfalls. Die Art und Weise, in der der Kompromiss ausgehandelt worden war, gab den Ton vor für spätere Gespräche. Niemand vom nationalen Komitee wusste von den Verhandlungen. Sie wurden irgendwo zwischen Sinn Féin, der IRA, der irischen und der britischen Regierung geführt. Die Gefangenen warteten vergeblich auf die Umsetzung der Vereinbarung. Ende Januar 1981 war erneut von einem Hungerstreik die Rede, aber ausserhalb der Gefängnismauern war der Dampf draussen und die Massenbewegung ins Stocken geraten. Ein Gefühl von Machtlosigkeit verbreitete sich. Im Endeffekt war es doch ein Kampf der IRA gewesen – sie hatte mit den Briten ein Geheimabkommen getroffen und war betrogen worden. Danach sollten die Leute, die die IRA nicht einmal konsultiert hatte, von vorne beginnen.

Denn am 1. März 1981 war es wieder so weit. Diesmal wurde die Bewegung in Wahlkämpfen entfacht. Bobby Sands und Kieran Doherty gewannen jeweils einen Sitz (Sands im britischen Unterhaus, Doherty im irischen Parlament) und verloren ihr Leben. Doch die Massenaktionen erschöpften sich grossteils in Gebeten, Mahnwachen und Beerdigungen. Im August beendeten die Gefangenen ihren Hungerstreik ohne Konzessionen von der Gegenseite. Sie hatten moralisch gewonnen und erhielten später das Recht, ihre eigenen Kleider zu tragen und Gefängnisarbeit zu verweigern. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Moral und Sieg, und auch die Moral war teuer erkämpft. Zehn Gefangene starben, vier Mitglieder des nationalen Unterstützungskomitees wurden ermordet.

Die Briten lernten, welche Bedeutung die Gefangenen für die republikanische Gemeinde hatten. Der Versuch, die Gefangenen zu brechen, war fehlgeschlagen; sie einzubeziehen (und später freizulassen) wurde zu einem zentralen Element jeder politischen Lösung. Auch Sinn Féin lernte dazu, vor allem auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit und der Wahlkämpfe. Aus einer Organisation zur Unterstützung des bewaffneten Kampfes wurde ein politischer Apparat, mit dem zu rechnen war. Der wusste bald, wie er mit Hilfe der katholischen Kirche und der irischen Regierung in London Gehör finden konnte.

Nach dem Hungerstreik begriffen Sinn Féin und die IRA, dass es Zeit war, den Krieg zu beenden. Es brauchte zwar noch ein Jahrzehnt, bis sie sich sicher genug fühlten, aber die Arbeit für eine politische Lösung begann an dem Tag, als der Hungerstreik vorbei war. Dass sich die Führungen dafür entschieden, ihr Bett in der Politik des nationalen Bürgertums aufzuschlagen, ist eine ganz andere Frage.“